特定健診・特定保健指導(実施計画書含む)

2008年度からスタートした特定健診・特定保健指導は、第1期、第2期、第3期が終わり、2024年度から第4期がスタートしました。高齢化の進展と生活習慣病患者の増加により、国民医療費は年々増加しています。膨らみ続ける医療費の適正化を図るとともに、生活習慣病を未然に防ぐために、40歳~74歳の被保険者・被扶養者を対象に特定健診・特定保健指導の実施が健康保険組合など医療保険者に法律で義務化されています。

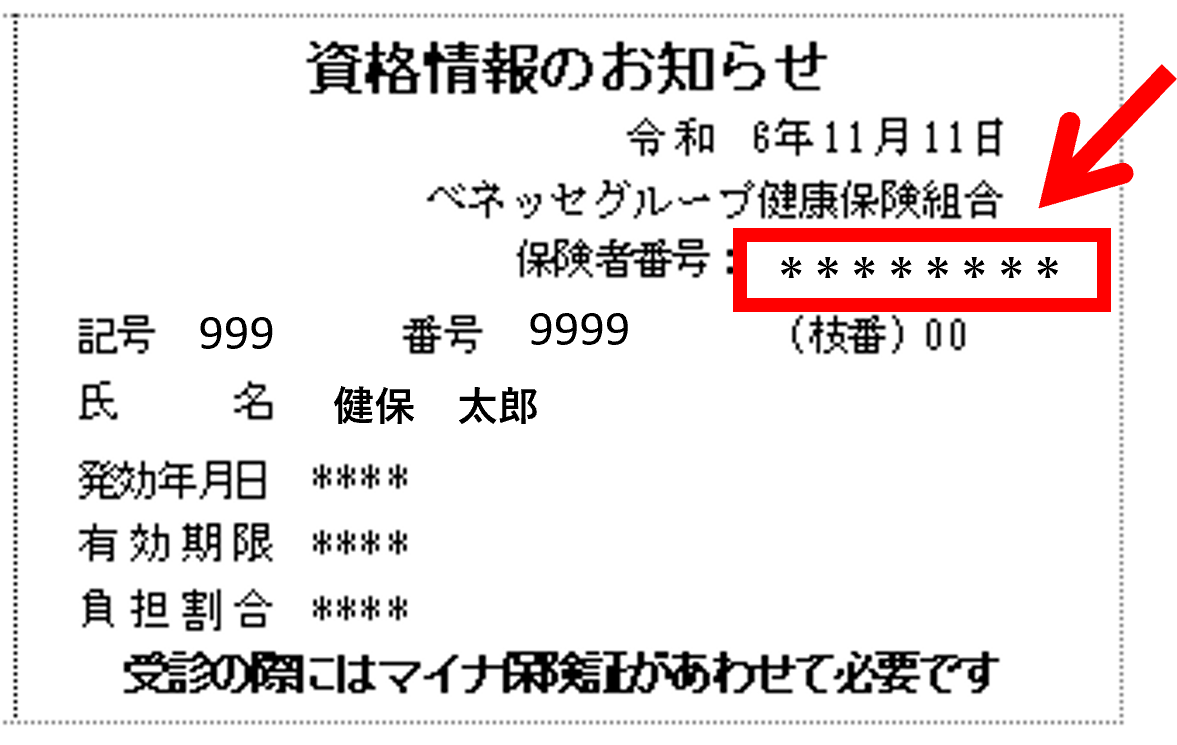

パスワード付のPDFを閲覧するには、資格情報のお知らせに掲載されている8桁の保険者番号を入力してください。

特定健診

- 特定健診とは

生活習慣病の予防のために、対象者(40歳~74歳)の方にメタボリックシンドロームに着目した健診を行います。- ※40歳とは、当該年度末(3月31日)までに40歳に到達する方です。

- 特定健診の対象者

当該年度40歳~74歳の加入者(被保険者・被扶養者・任意継続被保険者) - 特定健診を受けるには

被保険者 各事業所(会社)が実施している労働安全衛生法に基づく定期健康診断を受診することで、特定健診を受けたことになります。 被扶養者・任意継続被保険者 当健保組合の保健事業(人間ドックまたは特定健診)を受診することで、特定健診を受けたことになります。 - ※被保険者も人間ドックをご受診いただけます。ただし、人間ドックの受診結果を特定健診結果としてあてることは認めておりません。

- 基本検査項目

- ・質問票(服薬歴、喫煙歴等を含む標準的な22項目)

- ・身体測定(身長、体重、BMI、腹囲)

- ・理学的検査(身体診察)

- ・血圧測定

- ・脂質検査

- ・血糖検査

- ・肝機能検査

- ・尿検査

特定保健指導(生活習慣改善プログラム)

- 特定保健指導(生活習慣改善プログラム)とは

特定健診の結果から生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待できる方に対して、専門スタッフ(保健師、管理栄養士など)が生活習慣を見直すサポートをします。

ベネッセグループ健康保険組合では対象者の方が事業内容をイメージしやすくなること、取り組むきっかけとなることを目的とし特定保健指導を「生活習慣改善プログラム」という名称にて、ご案内しております。ベネッセグループでは、企業理念「Benesse=よく生きる」のもと、社員とそのご家族の健康維持向上に努めることを宣言していますので、対象者は「生活習慣改善プログラム」に是非ご参加ください。 - 生活習慣改善プログラムの対象者

特定健診を受診された方で、下表の国の定める基準値に該当された方

- 生活習慣改善プログラムの利用方法

被保険者

- …所属事業所や勤務先によって利用方法(右記①②)が異なります

- ①定期健康診断受診後にご案内を送付し実施。

対象となる方には所属事業所を介してご案内をお送りいたします。案内用紙に従ってお申し込みいただき、初回面談の日時を指導員と調整し、実施いたします。

- ②定期健康診断当日に実施。

巡回健診や健診機関での受診等、実施場所はさまざまですが、健保組合が生活習慣改善プログラム実施を委託契約している健診機関で受診する場合は、定期健康診断受診時に検査と同じ流れで初回面談を実施いたします。そのため、利用申込等の手続きは不要です。

被扶養者

任意継続被保険者人間ドックまたは特定健診の受診後に、対象となる方にはご案内を送付し実施いたします。案内用紙に従ってお申し込みいただき、初回面談の日時を指導員と調整し、実施いたします。 - ※生活習慣改善プログラムは、健保組合が特定保健指導業務を委託している外部委託先の専門スタッフが実施いたします。

- 利用費用

無料(当健保組合にて負担) - 生活習慣改善プログラムの内容

生活習慣改善プログラムは、対象者が健診結果から自らの健康状態を把握し、生活習慣改善のための行動目標を自ら設定・実施できるよう、医師、保健師等による個々人の特性やリスクに配慮した支援を行います。特定保健指導対象者の選定方法により「動機付け支援」「積極的支援」に該当した方に対し実施されます(下表参照)。それぞれの支援内容については下記のとおりです。情報提供 生活習慣病に関する基本的な知識や、生活習慣を見直すきっかけとなる情報を、広報誌を通じて提供します。 動機付け支援

(動機付け支援相当)個別面接、またはグループ支援を原則1回行い、対象者が自らの生活習慣を振り返り行動目標を立て行動に移し、その生活が継続できることを目指した支援。3~6ヵ月後に通信等(電話・Eメール・ファックス・手紙等)を利用して評価を行います。 積極的支援 動機付け支援に加え、3ヵ月以上の定期的・継続的な支援(電話・Eメール・ファックス・手紙等を利用)を行い、対象者が自らの生活習慣を振り返り行動目標を立て行動に移し、その生活が継続できることを目指した支援。3~6ヵ月後に通信等を利用して評価を行います。 - ※当健保組合では3ヵ月間の継続支援としています。